Kekalahan, dan Hal-Hal yang Tak Pernah Benar-Benar Hilang

Sebuah Refleksi Kecil Seusai Nonton Bola

Pagi ini aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena panggilan spiritual, tapi karena panggilan cinta: semifinal Liga Champions. Barcelona vs Inter Milan. Klub yang sudah kuikuti sejak masih bocah. Aku tak tahu sejak kapan cinta ini semakin membara, tapi yang jelas ia selalu ada. Bahkan saat logika berkata:

“Kenapa harus repot-repot begadang demi klub yang bahkan mereka saja tak tahu bahwa kamu ada?”

Tapi aku tetap melakukannya. Seperti juga yang dilakukan jutaan fans bola lainnya. Dan pagi ini, kami kalah.

Tapi anehnya, aku tidak marah. Tidak hancur. Tidak meledak seperti biasa. Ya, cukup puas. Aku hanya duduk lama, diam, dan (mencoba) merasa... penuh. Aku berusaha melihat ini bukan sebagai kekalahan, tapi proses. Yang kutangkap bukan hasil akhir, tapi keberanian. Anak-anak muda dari La Masia—yang sering dianggap belum siap, belum pantas—telah membawa Barcelona sampai sejauh ini. Mereka tidak sekadar tampil. Mereka bertarung. Mereka tumbuh. Di tangan Hansi Flick, mereka jadi tim yang berani menatap langit tanpa harus takut jatuh.

Tapi di linimasa, suasana berbeda. Ada yang mencaci satu dua pemain karena dianggap bikin blunder. Ada yang mencari tumbal, mencari kambing hitam. Bukan memberi dukungan karena mereka telah berjuang, tapi melempar luka baru, seolah kekalahan adalah dosa yang harus ditebus dengan caci maki. Ada pula yang menghidupkan lagi tuduhan lama: bahwa klub ini cuma besar karena suap, wasit, dan sebagainya.

“Kadang aku heran: kenapa kita bisa sekejam ini?”

Sepak bola, pada dasarnya, adalah hiburan. Tapi ia juga lebih dari itu. Ia kebudayaan. Kadang bahkan jadi agama. Kita ikut marah, ikut bersorak, ikut menangis. Kita menaruh harga diri pada logo, warna kostum, bahkan suara komentator. Tapi ironisnya, justru karena begitu mencintai, banyak dari kita lupa caranya bersikap wajar. Lupa bahwa pemain yang kita dukung adalah manusia. Lupa bahwa lawan juga punya mimpi. Lupa bahwa kalah adalah bagian dari permainan—bukan akhir dari dunia.

Budaya fans sepak bola hari ini—setidaknya yang terlihat di ruang digital—penuh paradoks. Kita bilang cinta klub, tapi menghina pemainnya. Kita bilang ini hanya hiburan, tapi menjadikan kebencian sebagai identitas. Kita menyebut diri "setia", tapi hanya ketika tim menang. Ketika kalah, kita berubah jadi hakim dan algojo, mengobral hinaan tanpa empati.

Aku tak menutup mata: budaya fans kini sangat mudah jadi toxic—apalagi sejak era media sosial. Bahkan brutal. Ada ejekan, perundungan, saling hina antar fans—seolah kemenangan tim berarti pembenaran untuk menghancurkan orang lain secara verbal. Tidak ada ruang untuk apresiasi lawan. Tidak ada ruang untuk belajar dari kekalahan. Bahkan dari hal-hal semacam ini ada yang memanfaatkan guna memperbanyak pundi-pundi ekonomi.

Dan di sinilah aku merasa ingin menulis ini. Karena bagi banyak orang, mungkin sepak bola hanyalah skor dan trofi. Tapi bagi fans Barcelona—setidaknya bagiku sendiri, ada sesuatu yang lebih dalam.

Més que un club

lebih dari sekadar klub

Barcelona bukan hanya sekedar klub. Lebih dari itu, ia adalah simbol perlawanan. Dalam sejarahnya, ia berdiri melawan kediktatoran Franco, menjadi representasi identitas Catalan yang ditekan. Setiap pertandingan di Camp Nou dulu adalah bentuk pembangkangan simbolik terhadap represi. Maka ketika aku bilang aku fans Barca, itu bukan hanya karena Lamine Yamal atau tiki-taka. Tapi karena klub ini punya makna: bahwa sepak bola bisa jadi wujud keberanian, martabat, dan identitas.

Dan semangat itu masih hidup hari ini. Anak-anak muda dari La Masia bermain bukan hanya membawa nama klub, tapi juga semangat perlawanan—melawan prediksi, tekanan, dan keraguan. Aku bangga pada mereka. Meski kali ini belum jadi juara (gagal di semifinal Liga Champions), aku sudah sangat terhibur. Karena mereka bermain dengan jiwa. Dan sebagai fans, bukan itu tujuan kita menyaksikan bola?

Mencintai klub sepak bola seharusnya bukan soal seberapa sering kita menang. Tapi seberapa dalam kita bisa bertahan saat kalah. Karena kesetiaan diuji bukan di puncak, tapi di lembah. Dan bagi mereka yang hari ini memilih memaki ketimbang mendukung, mungkin mereka belum benar-benar mencintai—tapi ya terserah sih, itukan hak mereka, jadi boleh-boleh saja. Mungkin saja mereka sebenarnya hanya mencintai diri mereka sendiri—diri yang ingin merasa superior lewat kemenangan yang dipinjam dari orang lain.

Dan kepada mereka yang menyebut kami klub curang, yang terus mengaitkan sejarah kami dengan mitos wasit dan suap, aku tidak ingin membalas dengan kebencian—jadi lebih baik ya dibiarkan saja haha. Aku hanya ingin mengingatkan: bahwa setiap klub pasti pernah dirugikan maupun diuntungkan wasit. Meski tidak semua klub punya filosofi bermain dan sejarah perlawanan seperti Barcelona.

Hari ini, aku bangga.

Bukan karena menang. Tapi karena sudah sejauh ini. Karena Barcelona bermain dengan martabat. Dan karena aku masih bisa merasa hangat di dada meski pertandingan itu berakhir dengan kekalahan. Mencintai itu bukan tentang hasil. Tapi tentang bersama. Dan aku, tetap bersama Barcelona. Hari ini, besok, dan seterusnya.

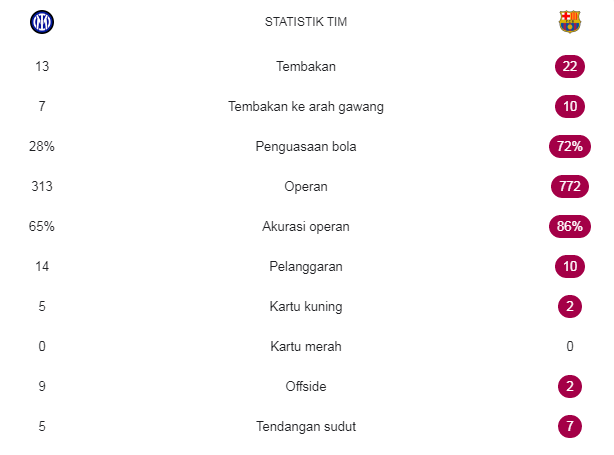

Yang juga harus diakui, bahwa pertandingan tadi pagi Inter Milan bermain dengan sangat baik dan penuh semangat hingga babak akhir. Mereka memiliki pertahanan yang rapat dan bisa memaksimalkan peluang lebih baik ketimbang Barcelona. Yann Sommer layak menjadi pemain terbaik, karena beberapa kali berhasil menggagalkan serangan dari Barcelona—utamanya Yamal, yang nyaris jadi gol. Kemudian tentu momen yang sulit dilupakan saat Frattesi mencetak gol kemenangan buat Inter di Extra Time sekaligus memastikan Nerrazzuri lolos ke final UCL setelah melewati 2 laga super dramatis!

Absolute Cinema!

Sepak bola seharusnya jadi ruang belajar. Tentang kekalahan. Tentang sportivitas. Tentang kegagalan yang tak selalu harus dicaci, tapi kadang cukup dipeluk.

Selamat buat Inter Milan.

Rabu, 7 Mei 25